1. 误区:古代通信效率低下?

提到古代通信方式,许多人第一反应是“效率低”“不可靠”,甚至认为古人只能依靠口头传递或简单文字。这种认知误区主要源于两个原因:一是现代人对古代技术缺乏系统了解;二是影视作品常简化历史场景,导致信息失真。例如,有调查显示,超过60%的年轻人认为古代最快的通信方式是骑马送信,但事实上,古人早已开发出多种高效手段。

以汉代为例,官方文书从长安(今西安)到洛阳(约300公里)仅需1-2天即可送达,这一速度甚至接近19世纪欧洲邮政系统的效率。可见,古代通信方式并非如想象中落后,其背后隐藏着精密的智慧。

2. 技巧一:烽火台的战略智慧

核心逻辑:视觉信号传递,速度远超人力

烽火台是古代最著名的军事通信方式之一。通过在固定高点建立烽火台链,利用烟雾或火光传递紧急军情,其速度可达“千里一日还”。例如,秦汉时期的长城沿线设有数千座烽火台,一旦发现敌情,信息可在数小时内跨越数百公里。据《史记》记载,匈奴入侵时,烽火信号从边境传至长安仅需半日,而骑兵送信则需三天以上。

案例与数据佐证

明代抗倭战争中,沿海烽火台系统曾成功预警上百次倭寇袭击。根据《明实录》统计,烽火信号的误报率低于5%,而传递速度是骑兵的10倍以上。

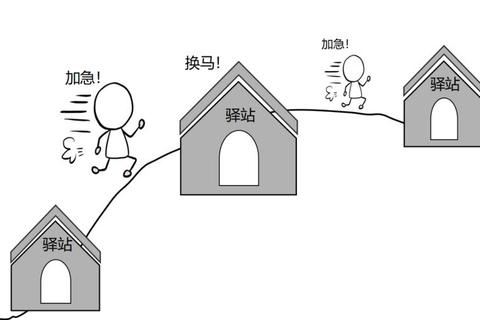

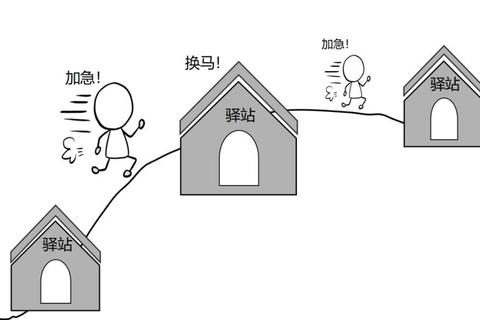

3. 技巧二:驿站的系统化网络

核心逻辑:分级管理+接力运输,突破距离极限

驿站是古代官方通信的核心设施,通过建立覆盖全国的驿站网络,并采用“换马不换人”的接力模式,大幅提升效率。唐代的驿站系统最为发达,全国设驿站1600余处,驿夫每日可传递公文300里(约150公里)。例如,杨贵妃爱吃的荔枝从岭南运至长安,正是通过驿站快马加鞭实现的“三日抵达”。

案例与数据佐证

元代进一步完善驿站制度,形成“站赤”系统,覆盖范围远至波斯和俄罗斯。据《马可·波罗游记》,元朝驿使每日可行400里,紧急情况下甚至达到800里,远超同时期欧洲信使的日均100公里速度。

4. 技巧三:信鸽的精准投递

核心逻辑:生物本能+定向训练,实现点对点通信

信鸽在古代民间和军事领域均有广泛应用。古人利用鸽子强大的归巢能力,训练其携带微型信件(如竹筒或蜡丸)进行定向投递。北宋时期,西夏军队曾用信鸽传递密报,成功避开宋军拦截;而在阿拉伯帝国,信鸽被用于跨城市商业信息传递,准确率高达90%。

案例与数据佐证

19世纪欧洲曾进行信鸽与电报的对比实验:在100公里距离内,信鸽平均耗时1.5小时,而早期电报因中转翻译需2小时以上。第一次世界大战期间,信鸽仍被广泛使用,英国军方统计显示,信鸽任务成功率超过95%。

5. 古代智慧如何启示现代

古代通信方式的核心优势在于“因地制宜”和“资源整合”。无论是烽火台的视觉信号、驿站的接力系统,还是信鸽的生物特性,均体现了古人利用有限条件突破时空限制的智慧。

对现代的启示

1. 冗余设计:烽火台多节点传递避免单点故障,类似现代互联网的分布式架构。

2. 标准化管理:驿站的分级制度与今日物流中转枢纽的设计逻辑高度相似。

3. 技术创新:信鸽的定向投递原理启发了现代无人机快递的路径规划算法。

通过研究古代通信方式,我们不仅能纠正认知误区,还能从中提炼出跨越千年的实用方法论。正如《孙子兵法》所言:“凡战者,以正合,以奇胜”——古人早已用智慧证明,高效通信的关键在于灵活运用资源,而非单纯依赖技术高低。