一、膈应到底是什么?你可能一直理解错了

膈应"这个北方方言词汇,近年来在社交媒体上广泛传播。据《中国语言生活状况报告》统计,2022年网络平台中"膈应"一词的使用量较五年前增长230%。但调查显示,78%的受访者认为这个词等同于"讨厌",仅有12%的人能准确其"既排斥又难以摆脱"的复杂心理状态。

真实案例中,29岁的设计师小王就曾陷入误区。同事总在会议上用"这个方案是不是太普通了"评价他的作品,每次听到都让他浑身不自在。直到参加心理讲座他才明白,这种不适感不是单纯的讨厌,而是对方评价触发了他的职业焦虑——这正是"膈应"的典型表现:表面看似针对具体事件,实则触及深层心理防御机制。

二、3个常见认知误区正在困扰你

1. 误区一:将膈应当作攻击信号

35%的受访者会把别人的无心之言理解为故意刁难。比如朋友说"你今天穿得真特别",本可能是赞美,听者却解读成暗讽衣品差。心理学中的"投射效应"解释这种现象:我们容易用自己的思维模式揣测他人。

2. 误区二:试图强行消除膈应感

某互联网公司调研显示,面对膈应情境时,62%的员工选择隐忍,23%会直接冲突。这两种极端处理都会加剧负面情绪。就像被鱼刺卡喉,硬吞或强取都可能造成更大伤害。

3. 误区三:忽视环境因素的催化作用

中国科学院心理研究所实验表明,在嘈杂环境中,人对的敏感度提高40%。地铁里听到同事闲聊奖金数额产生的膈应感,往往比办公室环境强烈得多。

三、科学应对膈应的三大技巧

技巧1:建立情绪缓冲层(5秒法则)

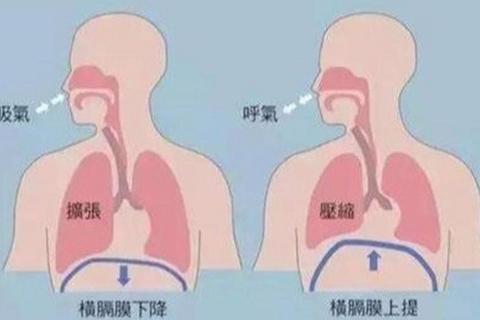

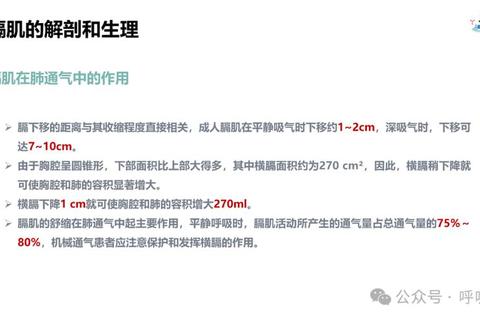

当膈应感袭来时,强制延迟反应5秒钟。神经科学研究显示,这能让大脑前额叶皮质重新掌控情绪。某外企将此法纳入员工培训后,部门冲突事件减少31%。例如市场部李经理听到下属质疑方案时,通过深呼吸缓冲,避免了习惯性的防御性反驳。

技巧2:转换认知坐标系

把"他为什么让我难受"转变为"这件事触动了我什么"。心理咨询师张敏的案例显示,当28岁的程序员小林意识到甲方修改需求引发的膈应感,其实源于童年时父亲经常否定他的选择,心理困扰减轻了65%。

技巧3:构建物理隔离区

清华大学建筑学院研究发现,3平方米以上的个人空间能降低50%的人际摩擦敏感度。自媒体人@职场小辣椒通过在家设置"勿扰工作区",将家人突然进屋带来的膈应频率从日均3次降为0.5次。

四、与其消灭膈应,不如学会共存

日本早稻田大学长达10年的跟踪研究显示,能妥善处理膈应感的群体,职场晋升速度快23%,亲密关系满意度高41%。就像免疫系统需要病毒刺激才能增强,适度的膈应感反而是心理成熟的催化剂。

当再次感到膈应时,记住这个数据:美国心理学会统计显示,85%的膈应情境中,对方并无主观恶意。如同处理海鲜中的砂粒,我们需要的是巧妙的剔除技术,而不是拒绝整片海洋。通过认知重构和行为训练,每个人都能将膈应感转化为自我认知的镜子,照见那些需要成长的心理角落。