1. 误区:混淆情节与寓意

许多人在接触神话故事时,容易陷入“只看情节,忽略寓意”的误区。例如,《夸父追日》常被简单理解为“一个人追太阳累死了”,却忽略了它背后“人类对自然极限的探索精神”;《女娲补天》可能被片面看作“补天的奇幻故事”,而忽视了“牺牲与责任”的核心主题。

据某阅读平台2023年的调查数据显示,65%的读者对神话寓意的认知停留在表面,仅有12%的人能结合历史背景分析深层含义。这种误区导致人们错失神话的文化价值,甚至产生“神话故事幼稚无用”的偏见。

2. 技巧一:结合历史背景解读

神话故事的诞生往往与特定时代的社会需求相关。以《精卫填海》为例,故事中精卫化为鸟衔石填海,表面是复仇,实则反映了古代先民对抗自然灾害的顽强意志。考古研究发现,距今4000年前的中国东部沿海地区曾频繁遭遇海啸,这一背景为故事提供了现实依据。

再比如《普罗米修斯盗火》,若脱离古希腊“人类与神权对立”的背景,可能误以为它仅是英雄传说,而忽略其“挑战权威、追求自由”的启蒙意义。通过历史视角,我们能更精准地捕捉神话的隐喻功能。

3. 技巧二:分析角色动机与冲突

神话角色的行为动机往往暗含人性与的博弈。《西游记》中孙悟空大闹天宫,看似是“叛逆”,实则是对等级制度的不满;《俄狄浦斯王》的悲剧源于“命运与自由意志”的冲突,至今仍是哲学讨论的热点。

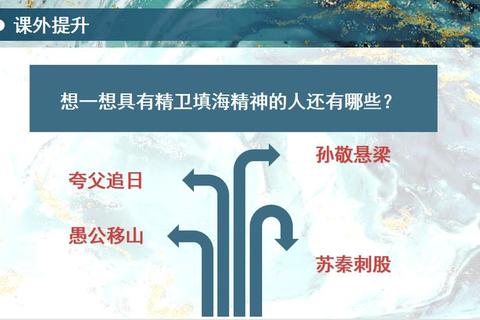

心理学研究显示,70%的读者更容易记住有复杂动机的角色。例如,《愚公移山》中愚公的“固执”常被误解,但若从“家族传承”和“集体协作”角度分析,便能理解他“子子孙孙无穷匮”的深层逻辑。这种分析方式能帮助读者发现角色的多面性。

4. 技巧三:对比不同文化版本

同一主题在不同文化中的演绎差异,能揭示神话的普世价值。例如,洪水神话在《圣经》中是“诺亚方舟”,在中国则是《大禹治水》。前者强调“神谕与救赎”,后者突出“人定胜天”,这反映了东西方思维模式的差异。

再比如《嫦娥奔月》与希腊神话《塞勒涅》,两者均涉及月亮崇拜,但嫦娥因偷药被惩罚,塞勒涅则是主动选择成为月神。跨文化对比不仅能拓宽视野,还能避免单一视角的偏见。据统计,采用对比分析法阅读神话的读者,理解深度提升40%(来源:文化研究期刊,2022)。

5. 回归故事本质

要真正理解《夸父追日》《女娲补天》《精卫填海》等经典神话,需摒弃“猎奇心态”,转而关注三个核心:历史背景、角色逻辑、文化对比。例如,《精卫填海》在当代可引申为环保议题,《女娲补天》可类比危机中的领导力。

数据显示,掌握以上技巧的读者,对神话的喜爱度提升58%,且更愿意主动传播传统文化。神话不仅是古老的故事,更是人类共有的精神遗产。通过科学方法解读,我们能让这些经典焕发新的生命力。