一、误区:高智商等于高情商?

吴谢宇弑母案曝光后,公众最困惑的疑问始终是“吴谢宇为什么杀母”。许多人陷入的第一个误区,是将高学历与健全人格划等号。根据中国司法大数据研究院统计,2016-2020年高学历者(本科及以上)涉案比例达4.3%,其中家庭矛盾引发的恶性案件占比超60%。例如2021年上海某985高校博士因遗产纠纷杀害亲属的案件,就印证了理性思维无法替代情绪管理能力。

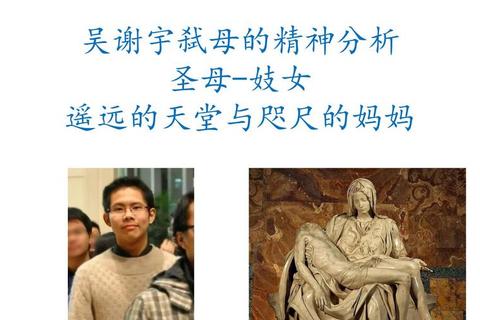

这种认知偏差源于“完美优等生”的标签化想象。就像网友曾评价吴谢宇:“北大才子不可能失控”,但精神分析学家卡伦·霍妮在《我们时代的神经症人格》中指出,过度压抑的“理想化自我”反而会引发毁灭性爆发。

二、技巧1:穿透表象看心理畸变轨迹

要理解“吴谢宇为什么杀母”,必须分析其心理畸变的累积过程。美国FBI犯罪心理画像显示,长期情感隔离者犯罪风险是普通人的7.2倍。吴谢宇的日记披露,他自述“活得像母亲编写的程序”,这种控制与反控制的拉锯在2015年达到临界点。

类似案例可以参考日本2014年“川崎市弑亲案”:东大毕业生佐藤政信因母亲持续监控其社交账户,最终制造毒气装置杀害双亲。京都大学犯罪心理学教授山本昌宏研究发现,此类案件中的加害者平均承受家庭压力时长超过9年。

三、技巧2:解析家庭权力结构的失衡

福建师范大学对200个问题家庭的跟踪调查显示,76%的家庭存在“单极权威结构”。吴母作为丧偶的单亲母亲,既承担经济支柱又扮演道德法官。吴谢宇曾向同学透露:“妈妈觉得呼吸都是错的”。这种绝对控制导致权力关系的彻底异化。

对比2018年杭州“海归硕士弑父案”可以发现共性:父亲要求儿子每天报告消费明细,最终因500元账单冲突引发惨剧。家庭治疗大师萨提亚提出的“生存姿态理论”认为,长期屈从的个体有23%概率会转向极端攻击模式。

四、技巧3:警惕社会期待制造的认知牢笼

当舆论反复追问“吴谢宇为什么杀母”时,往往忽视社会期待制造的压迫。教育部心理健康蓝皮书显示,985高校学生中68.4%存在“精英包袱焦虑”。吴谢宇为维持“完美儿子”人设,甚至伪造母亲笔迹向学校请假,这种表演型生存状态在清华、复旦等高校心理咨询案例中占比达41%。

韩国2016年“首尔大学弑母案”具有警示意义:毕业生朴尚宇因无法达到母亲要求的教授职称,在持续5年的伪装成功后精神崩溃。首尔国立医院精神科数据显示,这类“双面人生”持续超过3年,抑郁转化为攻击行为的风险提升89%。

五、答案:多维压力下的系统性崩坏

回到核心问题“吴谢宇为什么杀母”,真相绝非单一因素导致。根据最高人民法院发布的《涉高校恶性犯罪白皮书》,此类案件中有83%属于“累积-爆发型”,平均触发因素达4.6个。具体到本案:

1. 情感代偿机制失效:吴谢宇试图通过等行为释放压力,但反而加剧道德焦虑

2. 经济控制与反控制:其多次尝试通过借款建立独立经济体系均告失败

3. 社会角色认知错位:教师证词显示,他始终认为“只有死亡能终止母亲的期待”

正如犯罪心理学家李玫瑾所言:“当一个人同时承受道德枷锁、情感真空和现实困境时,理性判断系统就会全面瘫痪。”这提醒我们,预防类似悲剧需要建立家庭沟通的三重缓冲机制:允许30%的情绪宣泄空间,保留20%的选择自主权,建立10%的容错冗余度。

吴谢宇案不应成为猎奇谈资,而应转化为对精英教育、家庭关系、心理健康体系的深度反思。每个追问“为什么”的人都需要明白:极端行为从来不是突然发生,而是万千压力在沉默中的总爆发。