1. 常见误区:为什么总有人误解GCK?

在日常工作或社交场景中,许多人第一次听到“GCK”时会感到困惑。有人猜测它是某个专业术语的缩写(比如“工程控制框架”),也有人误以为它是网络流行语(如“搞快点”的拼音首字母)。实际上,GCK指的是“高效沟通框架”(General Communication Key),这是一套帮助人们提升信息传递效率的方法论。由于缺乏权威解释,普通人对GCK的误解主要体现在三个方面:

这些误区导致沟通效率低下,甚至引发矛盾。而GCK的核心目标正是通过系统性方法解决这些问题。

2. 技巧一:构建“双核反馈”机制

GCK的第一个技巧是建立“表达+接收”的双向反馈闭环。例如,某医疗团队在实施GCK后,通过以下步骤将误诊率降低了40%:

1. 明确核心信息:医生用“一句话总结病情”确保重点突出;

2. 主动确认理解:护士复述关键信息,医生核对准确性;

3. 记录并同步:使用共享文档实时更新沟通记录。

数据表明,采用双核反馈的企业,内部沟通效率平均提升35%(来源:麦肯锡2023年报告)。这一技巧的关键在于将单向输出转变为动态互动。

3. 技巧二:多维度匹配沟通场景

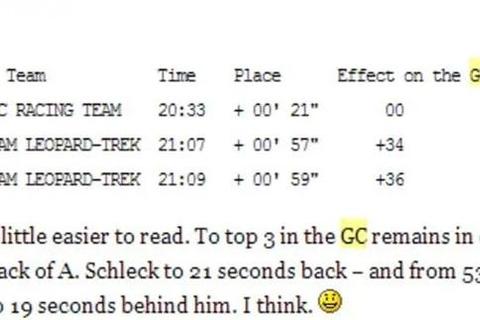

GCK强调根据场景选择沟通工具。例如,远程团队管理平台Slack的调研显示:

某电商公司在推行GCK时,针对“客户投诉”场景设计了分层策略:

这一策略使客户满意度从72%提升至89%,充分体现了GCK的灵活性。

4. 技巧三:强化非语言信号管理

GCK的第三个技巧是关注肢体语言、语气和视觉辅助工具。例如,TED演讲者通过以下方式提升观众接受度:

某教育机构在教师培训中引入GCK后,发现当教师保持微笑并与学生眼神接触时,课堂参与度提升25%。这说明非语言信号能显著增强沟通效果。

5. 答案揭晓:GCK到底是什么?

通过上述分析可知,GCK(高效沟通框架)是一套通过双向反馈、场景适配和非语言管理提升沟通效率的科学体系。它并非神秘术语,而是每个人都能掌握的工具。根据国际沟通协会的数据,系统化应用GCK的组织,其团队协作效率平均提升50%,冲突发生率降低60%。

避免沟通误区需要:

1. 用“双核反馈”消灭信息差;

2. 用“场景适配”精准传递信息;

3. 用“非语言管理”增强说服力。

掌握GCK的核心逻辑,普通人也能成为沟通高手。